24 agosto 2012

Ancha es Castilla

Por Joan

Pau Inarejos

Diario de viaje 4-11 agosto de 2012

La Mancha-Extremadura-Castilla y León-Aragón

Joan Pau Inarejos y Laura Solís

Cuando cuentas que vas a viajar al interior de España en pleno agosto, tu

interlocutor hace una mueca de incredulidad. ¿Con este calor? Las enormidades

pardas de la meseta y esa idea de un vasto secarral sin sombra casan más bien poco

con la utopía refrescante que se espera de las vacaciones. Pero quién se

acuerda de las piscinas cuando llega, por ejemplo, a Cuenca.

Día 4. Cuenca

La antigua Qūnkatu tiene su

propia alfombra roja. O mejor dicho, amarilla: decenas de campos de girasoles

nos escortaron antes de llegar a esta ciudad que arrastra una injusta

reputación en el vocabulario sexual (algún gracioso se pregunta en Internet si

lo de “mirando para Cuenca” será por lo de las “cosas colgadas”). En la calle Ramón y Cajal, donde estábamos

alojados, asomaba ya la Torre de Mangana, fortificación árabe que anunciaba la

silueta de la ciudad antigua. Pocas almas por la calle, apenas una original

pintada desafiando el ambiente de tranquilidad de la urbe castellana: “¿La Paz?

La Paz está en Bolivia. Aquí, guerra social”.

Y ahí estaba la ciudad vieja, montada sobre un cerro rocoso entre el río

Júcar y su afluente Huécar cual todo un mundo de piedra, pardo y amarillento.

Pocas ciudades se mimetizan tanto con su paisaje como esta camaleónica Cuenca donde

las altas casas parecen brotar del lecho mineral. Al emprender la subida nos

esperaba un manojo de recovecos y callejuelas empinadas, con rincones

misteriosos como el llamado Cristo del pasadizo, donde se zanjó una trágica historia de amor según reza una

leyenda local. Y tras los recodos y laberínticos pasadizos, llegó la plaza

mayor.

Quizá estamos ante una de las plazas más bellas del solar ibérico. La

catedral gótica y la fachada barroca del ayuntamiento de Cuenca presiden una

retahíla de casas de colores a lo largo de un dilatado y cautivador arco iris

rectangular, cuya aparición borra completamente el cansancio de haber subido

hasta allí. Más difícil era olvidar el calor: un termómetro marcaba los 38

grados frente a un cartel gigante de corridas de toros. El matador José Padilla,

con su inquietante parche en el ojo, parecía dispuesto a jugarse el otro.

Delirios de la canícula.

Vertiginosos, absténganse de cruzar el puente de San Pablo: el mirador

privilegiado de las casas colgadas se eleva más de 40 metros sobre la hoz del río

Huécar y desaconseja vivamente mirar abajo. Una madre vasca reprendía a sus

hijos, que se habían puesto a saltar y a bailar sobre la estructura de madera y

hierro, para sobresalto de los aprensivos. Con vértigo o sin él, desde allí se

obtiene la mejor vista de estas insólitas edificaciones, de almenos 500 años de

antigüedad y mal llamadas “colgantes”, quizá por el recuerdo mítico de los

Jardines Colgantes de Babilonia. Sin duda nos quedamos con el apelativo de

Casas Voladas, que resulta más poético y no se hubiera prestado a confusiones. Tal

es la celebridad local de estas construcciones esculpidas sobre la roca, que

incluso figuran como reclamo publicitario en una óptica de cuyo nombre no

quiero acordarme, donde se coteja una imagen desvaída de las casas colgadas

con otra mucho más nítida, todo lo cual para comprobar el efecto milagroso del

cristal polarizado.

Sobre una elevación del terreno, al otro lado de las casas colgadas, nos

contemplaba el convento de San Pablo. El robusto templo de la orden de los

dominicos exhibía su cautivadora fachada barroca-rococó, con sus extrañas

líneas escalonadas desafiando el paisaje. Otra construcción singular nos lleva

hasta la calle de San Pedro, donde se conservan las ruinas de la antigua

iglesia de San Pantaleón. El edificio, desprovisto de cubierta y erigido sobre

una necrópolis, hoy es una terraza de bar, insólito reciclaje que debe fascinar

a los buscadores de esnobismos varios. Tomad y bebed de mi mojito.

Día 5. Toledo

Grandes extensiones deshabitadas nos condujeron hasta Toledo, cuyo perfil

tremendista inmortalizó El Greco en su genial vista de la ciudad. La aguja de

la catedral, espinosa e inquisitorial, se alzaba sobre un mar de nubes blancas,

cerca de las cuatro torres del Alcázar. Otras urbes son alegres o saltarinas,

pero la estampa toledana evoca inevitablemente el sentimiento trágico de la

vida de Unamuno, por mucho que la prosa turística resalte una y otra vez su

antigua condición de ciudad multicultural, de hogar tolerante de las tres

religiones monoteístas.

Siglos después, sólo ha quedado una religión de masas: el fútbol.

“Orgulloso aficionado de la Roja”, proclamaban unas rojigualdas con el logotipo

de Cruzcampo en la bulliciosa plaza Zocodover. Cerca, el establecimiento de

Artesanías Medina funcionaba a todo gas como photocall permanente, con los niños haciendo cola para disfrazarse

de toreros al lado de un gran morlaco, afortunadamente falso. Un guardia civil

paseaba su tricornio y parecía muy apresurado buscando algo; minutos después se

dejaba ver con una bolsa de McDonald’s. Big Mac en hora de servicio.

Para admirar Toledo como es debido, el visitante no puede dejar de

recorrer la ristra de ábsides mudéjares, con sus hermosas tracerías en el

ladrillo, o la pequeña y cautivadora mezquita del Cristo de la Luz,

discretamente apartada del carril turista. O el fastuoso Entierro del conde de Orgaz de El Greco, que unió el cielo y la

tierra con una constelación de rostros pálidos. Tanto trote por una ciudad de

altibajos reclamaba un alto urgente, así que entramos en un bar para

sumergirnos en el bálsamo de la Coca-Cola y en las delicias locales de la

cerveza Domus (altamente recomendable). Por cierto, ¿quién dijo que los lavabos

no pueden ser creativos? Sobre un urinario se podía leer: “Caballeros,

practiquen el juego limpio; no manchemos nuestra imagen”. Un hurra por el humor

manchego.

Días 6-7: Infantes-Torre

de Juan Abad-Valdepeñas-Almagro

En las cercanías de La Torre de Juan Abad (Ciudad Real) el paisaje es

árido y rojizo. Apenas unos cuantos montículos rocosos y ciertas ruinas

esporádicas de castillos rompen estos parajes de un rojo intenso, casi

marciano. El ambiente perfecto para que, en una noche cualquiera de hace 70

años, unos cuantos chavales llevados por el miedo fabulasen con la aparición de

La Encantá, una doncella embrujada

que gustaba de pasearse entre la oscuridad. Entre esos chicos estaban mis

abuelos paternos, y hoy, 6 de agosto de 2012, he ido a visitar el lugar de sus

leyendas y de sus raíces.

Un Cristo velazqueño, pintado en una esquina, nos dio la bienvenida a esta

aldea manchega a la que debo mi apellido. Mi abuela Cari falleció hace dos años

y recibo con extraña emoción el perfume de los quesos, embutidos y mantecaos que antaño llegaban a

borbotones a mi casa. El tío Pedro nos recibe en su hogar de la calle Galdós.

Apenas me recuerda –han pasado trece años desde la última vez-, pero sabe que

soy uno de los muchos nietos catalanes de su añorada hermana. Alrededor de la

mesa, él y la tía Benita nos abren la caja de los recuerdos: el negocio de la

carpintería, los avatares de la emigración, la dispersión familiar, la guerra

siempre presente. Aquella matanza en el Castellar. Las colas para comer en la

plaza del Parador, frente a la estatua de bronce de Quevedo. Mi abuela solía

pasear el orgullo de que el poeta del Siglo de Oro hubiera muerto en su pueblo,

a pesar de que las biografías sitúan el final de su vida en Villanueva de los

Infantes.

Quevedo no es el único icono disputado por estos lares. En la misma

Villanueva de los Infantes, una placa reivindica aquel enclave como ‘El’ lugar de la Mancha, el lugar por

antonomasia, sacando tajada de la ambigüedad de Cervantes cuando escribió la famosa

introducción del Quijote. En la plaza mayor de Infantes, un perro dormitaba

bajo Sancho Panza, aprovechando la bendita sombra de las estatuas que jalonan este

hermoso cuadrilátero porticado de tonos rojizos. Una de esas plazas que tanto

se añora en la recatada Catalunya y que el escritor Gabriel Magalhâes elige

como símbolo del orgullo local hispánico (el equivalente portugués sería el ventanuco).

De cuño similar son las plazas de Valdepeñas y Almagro. La primera,

azulada e irregular, apuraba aquel día sus fiestas medievales, con aves rapaces

y serpientes convocando a corros de curiosos. La segunda, verde y alargada,

cobija entre sus soportales el archifamoso Corral de Comedias, teatro de madera

Siglo de Oro que ofrece un decorado insuperable si nos animásemos a hacer

nuestro Cervantes in love.

Diario de viaje por España 4-11 agosto

de 2012

Ciudad Real

La recepcionista nos contaba que, “ayer mismo”, se había hospedado allí un

fotógrafo de Google Maps. “Vino con su carrito y demás”. Al parecer, el moderno

geógrafo había elegido para cenar la Casa

del bocadillo, un rápido tentempié para proseguir con sus laboriosos

registros tridimensionales. La pizpireta trabajadora del hotel se sinceraba: “A

ver, Ciudad Real no tiene demasiada cosa… pero tiene mucha historia y la fundó

Alfonso X”. En efecto, el monarca medieval preside el lugar más emblemático de

la urbe, la plaza mayor donde se alza el sorprendente ayuntamiento de 1976,

fantasía neogótica de pináculos plateados y cierto aire de ciencia-ficción que

le costó unas cuantas polémicas al arquitecto madrileño Fernando Higueras. Tal

vez el armatoste hubiera encendido los ánimos del Quijote, que también revive

por allí en una plaza vecina, enfrentándose a los bloques de viviendas cual

novísimos gigantes de hormigón. Sancho, “voy a entrar con ellos en fiera y

desigual batalla”.

Día 8: Mérida-Cáceres-Plasencia

Tres horas largas y montuosas nos llevaron hacia tierras extremeñas, allí

donde los mapas térmicos marcan un rojo más intenso. En estos dominios tórridos,

más o menos cuando Astérix y compañía se atrincheraban en las Galias, los

romanos establecieron la capital de la provincia de Lusitania: Emerita Augusta.

El recorrido por las ruinas romanas a 40 grados se recuerda como una

odisea. Es una de las virtudes del calor: graba a fuego imágenes y experiencias

que, de otro modo, pudieran parecer anodinas o incluso no vividas. Otro ritual

veraniego que jamás falta a la cita: los niños pesados y las madres al borde de

un ataque de nervios. Javier, bájate de las gradas. Daniel, que te van a llamar

la atención. Es la última vez que te lo digo. Y tú, Manolo, no les dices nada. Claro,

yo soy la mala. A mí no me volvéis a dar un día como este. Que te he dicho que

te bajes. A la de una. Y entonces, el eventual cachete, el silencio tenso y el

estallido del llanto que se va alejando lentamente.

Se agradecen sobremanera las sombras que proyecta el imperio romano en

pleno agosto. Cobijarse a los pies del imponente Teatro Romano, o de un

monumento menos conocido y harto embelesador, cual es el llamado Templo de Diana.

En la calle de Santa Catalina, sobre un alto podio de más de 3 metros, se alza

este ejército de columnas corintias rematadas por un fragmento de frontispicio.

El templo, dedicado en realidad al culto imperial, se pudo conservar

notablemente gracias a un palacio renacentista erigido en su interior y hoy es

una de las sorpresas más bellas de la inveterada capital lusitana.

Cerca del puente romano, la Loba Capitolina de Mérida se encontraba en

prosaica reparación. Un operario asomaba entre Rómulo y Remo para poner a punto

un foco averiado. La de avatares que habrán visto pasar las ubres de este

animal legendario. Tampoco parecía muy atosigada una tortuga que, bajo el ajetreo

del puente, surcaba las aguas del Guadiana a su ritmo arqueológico.

El bochorno no apagaba los ánimos de la crisis. “Piedra gana tijera”,

decía un ingenioso cartel del Partido Comunista, oponiendo el puño del pueblo a

la doble cuchilla PP-PSOE. “Aquí manda el pueblo”: lo proclamaba en otro lado una

Libertad de Delacroix, tuneada en blanco y negro, ilustrando una convocatoria

de manifestación en las calles emeritenses. Por debajo asomaba otro cartel: “Incitatus,

el caballo que gobernó Roma”, anunciando un espectáculo ecuestre sobre el

corcel predilecto de Calígula. El antiguo imperio y los nuevos Espartacos.

En la televisión, las crónicas basculaban entre el suspense hitchcockiano

del rescate, la gala de la jet-set en Marbella y los juegos londinenses, más

lejanos y confortantes con sus himnos ecuménicos oxigenando los sofocantes

bares ibéricos. En Cáceres, entre cortado y carajillo, se seguían los avatares

del piragüismo; Pau Gasol anotaba en Plasencia; en los bares de Salamanca, las

saltadoras de pértiga exhibían su pericia e iban cayendo sobre el colchón

violeta. Una rusa circunspecta, una alemana de pelo rosa, una sueca de cabellos

trenzados. Y el feminismo deportivo entronizando merecidamente a Mireia

Belmonte, la sirena de plata.

Cáceres y Plasencia

La gigantesca plaza blanca de Cáceres no parece anunciar nada. Sin

embargo, toda una sorpresa se esconde tras la puerta de la Estrella, que da

entrada a su nutrido casco antiguo. Un inesperado bosque de torres asombra al

visitante desprevenido, que aquel día podía optar por subir al campanario de la

catedral para contemplar toda la magnificencia del skyline cacereño. Tras un consejo inquietante del anciano que

custodiaba la puerta –“Vigilen al pisar las tumbas”-, pudimos acceder al

privilegiado mirador donde se podían divisar las iglesias de San Francisco Javier –blanca y de aires portugueses-, la de San Mateo –cual castillo lejano-

o las numerosas torres defensivas de época medieval. Más silencioso y apartado,

el aljibe árabe (cisterna) es una de las perlas escondidas de Cáceres, con sus

arcos de herradura enmarcando este húmedo espacio subterráneo que se antojaría

una mezquita inundada.

A unos 80 kilómetros de Cáceres nos aguarda la llamada Perla del Jerte, la

ciudad de Plasencia bañada por dicho río. Ciudad de deleite o de placer, según

su peculiar etimología, derivada del lema medieval “Ut placeat Deo et homnibus”

(Para que plazca a Dios y a los hombres). Su impresionante catedral se anuncia

ya en lontananza, con sus irregulares pináculos y torrecillas de aspecto

inacabado; al llegar podremos gozar de su abracadabrante fachada principal, un

inmenso retablo de piedra imposible de escanear en la retina. La catedral vieja

y la nueva se solapan en una curiosa solución arquitectónica. Y para mi

colección de horrores, la imagen esculpida de una dama con sombrero en forma de

concha y un inquietante desgarrón en ojos y nariz. Con un buen filtro en blanco

y negro asusta lo suyo.

Diario de viaje por España 4-11 agosto

de 2012

Día 9:

Salamanca-Zamora-Valladolid

Empieza un gran día. Lo dice la televisión, con la voz de un locutor que

anuncia una jornada clave para el atletismo en los juegos de Londres. Estamos en

Salamanca, alojados en un hotel junto a un establecimiento fotográfico de

resonancias teológicas (“Revelado en el acto”) justo enfrente de la gallarda

iglesia de San Martín, coronada con los consabidos nidos de cigüeñas. Siempre

es un placer perderse por el aire dorado y humanista de esta ciudad castellana,

meca del arte plateresco y aquellos días una auténtica legión de terrazas y tapeos

al aire libre. Ante la fachada de la Universidad se congregaba el clásico coro

de buscadores de la rana, ese pequeño batracio que se esconde entre la profusa

decoración del Quinientos. El otro habitante célebre de Salamanca es el

astronauta, insólito homenaje a Armstrong y compañía en una de las portaladas

restauradas de la catedral. La plétora de símbolos autóctonos prosigue en el

mar de pechinas de la Casa de las Conchas y en los delicados colores

modernistas de la Casa Lis.

Nuestra ruta sigue adelante hacia tierras zamoranas.

Una de las ciudades más bellas y desconocidas de la meseta se alza robusta

sobre las aguas del Duero. Impregnada de ecos romanceros y legendarios por el

célebre Cerco de Zamora, la silueta de su catedral románica resulta

inconfundible. El robusto campanario cuadrado y el original cimborrio cubierto

de escamas deben contemplarse a media tarde, cuando el sol dora las piedras y

el río parece agazaparse. En la vecina Toro hallamos otra perla románica, la

colegiata de Santa María la Mayor, cuyo cimborrio, emparentado con los de

Zamora, Salamanca, y Plasencia, evoca aires bizantinos. Y atención al

extraordinario Pórtico de la Majestad, una de las pocas maravillas policromadas

que nos ha legado la arquitectura de la época.

Pero llega el momento de dejar atrás el Reino de León y adentrarnos en la Castilla profunda.

Dos ex presidentes del gobierno de poca afinidad mutua (Aznar y Zapatero)

nacieron en esta ciudad que para muchos es la quintaesencia de la clase media-alta

mesetaria. Tras una periferia gris y amorfa llegamos al corazón de Valladolid,

poco renombrado pese a sus joyas del gótico tardío o estilo isabelino, cuales

son las fachadas del convento de San Pablo y del Colegio de San Gregorio,

flanqueadas por una negra escultura de Chillida. Sin olvidar una inesperada

torre románica en medio de la ciudad, la de Santa María de la Antigua, o la

adusta plaza mayor, que da entrada a la calle de Santiago y su plétora de

distinguidas tiendas. Frente al lujo y el glamour, era curioso leer el rótulo

de un establecimiento que parecía contradecir los telediarios: “Euro-chollo”.

Día 10: Palencia y

Frómista

Aquella tarde, Palencia ofrecía un fotograma digno de Hitchcock. El sol ya

se ponía mientras un ejército de cigüeñas se había apoderado de todos y cada

uno de los pináculos de la catedral. A contraluz, las aves inmóviles casi

parecían construcciones de piedra. Una de ellas se asentaba sobre una gran gárgola

en forma de esqueleto. La banda sonora repiqueteante llenaba toda la plaza y su

eco se expandía por los tejados, mientras alguna cigüeña emprendía el vuelo y se

dejaba ver a muy poca altura, con toda su dimensión tan apta para las fantasías

sobre el origen de los bebés. Unas señoras paseaban conversando. Dicen que la

ola de calor no remitirá hasta el domingo. Qué dices. Sí, y dicen en la tele

que en Segovia han llegado a 45 grados. Sólo faltaba rematarlo con un “Gensanta”,

a lo Forges.

El ayuntamiento de Palencia lucía un cartel con el rótulo “Premio Google

ciudad digital” –caramba con la ciudad de provincias-, cerca de la bella

iglesia de San Francisco, con sus doble campanario triangular de espadaña. En

el interior, el capellán describía el tétrico martirio de San Lorenzo, quemado

vivo bajo el mandato de Valeriano y cuya advocación se celebraba aquel día.

Otro santo, San Sebastián, tiene en la catedral palentina una de las

reproducciones más fascinantes, a cargo El Greco y sus pinceles expresionistas.

30 céntimos la postal, vendida por una amable monja (“por Dios, claro que

tenemos postales, ¿cuál le gusta?”). En la sede también se puede admirar la

antiquísima cripta, húmedo túnel que conduce a unas hechizantes columnas visigodas. Al salir, las cigüeñas seguían ahí, como si la crisis de natalidad

las tuviera apiñadas en una permanente cola del Inem.

Y no podemos dejar las tierras palentinas sin admirar la joya de Frómista.

En mis libros de Historia del Arte recuerdo la curiosa silueta de esta

iglesia románica, cuyas dos torres cilíndricas apenas tienen precedentes en el

arte carolingio. Con su genialidad geométrica, el templo de San Martín es el

reclamo por antonomasia para visitar el pequeño enclave de Frómista, de poco

más de 800 habitantes. Franjas ajedrezadas, capiteles y decoraciones con bolas

revisten el exterior del edificio, cuyo interior es un poema de simplicidad

medieval cual el que se puede encontrar en Sant Vicenç de Cardona, en Catalunya.

Un peregrino italiano paseaba su sombrero por los alrededores, fotografiando la

iglesia desde todos sus ángulos con arrobado entusiasmo, antes de proseguir su camino

hacia Santiago. Pero el nuestro está a punto de concluir y se dirige hacia el

valle del Ebro.

Día 11: Calahorra y

Tarazona

Según una leyenda local de Calahorra (La Rioja), “Vendrá el fin del mundo

cuando al Santo que conversa con la Virgen se le caiga el pan de la mano”. Ambos

personajes figuran en un tímpano de la catedral de Santa María y, al parecer, el

augurio apocalíptico hizo que muchos chiquillos lanzaran piedras contra el

enigmático pedazo de pan allí esculpido, por lo que la pieza tuvo que ser

restaurada una y otra vez. No consta que desde entonces se haya acabado el

mundo. Otra curiosa leyenda nos aguarda en el interior, con una capilla que

venera al llamado “Cristo de la pelota”. Podría ser un nuevo epíteto para

Messi, pero se refiere a un Jesús crucificado que, milagrosamente, se desclavó

para señalar al culpable de un homicidio cometido en una disputa entre amigos

durante un juego de pelota. Episodios cruentos al margen, sería un buen patrón

de los árbitros.

Y de la Rioja saltamos a Aragón para explorar nuestro último destino.

Estamos en la provincia de Zaragoza, pero bien podría ser Marrakech o

Casablanca. La torre de Santa María Magdalena, con su esbelta silueta mudéjar,

casi de minarete, es un de los testigos más sorprendentes del arte de

influencia árabe en Tarazona. Siguiendo su skyline

llegamos a la catedral, esta vez con aires de la Giralda y con un cimborrio que

descuella con su aspecto de gran corona de ladrillo. Con el Moncayo recortado

en su horizonte, esta ciudad a medio camino de Aragón, Navarra, Castilla y La

Rioja es toda una mina de singularidades. Ahí está la antigua plaza de toros,

construída en el siglo XVIII, que hoy es un patio interior de viviendas, para

hartazgo de los vecinos que cada día reciben la procesión de turistas (“qué

paciencia”, soltó una señora pasando entre los objetivos de las cámaras).

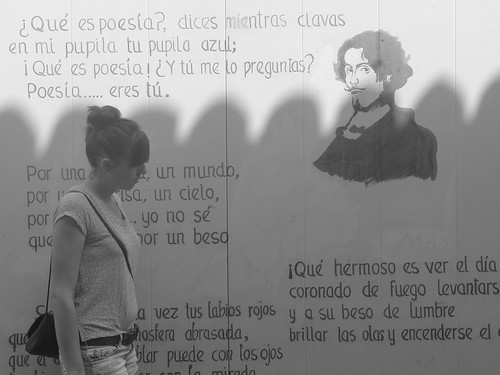

Por lo demás, Tarazona reúne referentes tan dispares como Gustavo Adolfo Bécquer,

Paco Martínez Soria o un personaje de tremenda celebridad local que responde al

nombre de Cipotegato. El primero, el poeta sevillano que musitaba “hoy la he

visto y me ha mirado”, se dejó inspirar por estas tierras para fabular sobre

brujas y otras leyendas, y las calles recuerdan pródigamente sus versos. En

cuanto al héroe de la España pueblerina, el inefable Paco Martínez Soria, nació

en esta localidad maña antes de proclamar que la ciudad no era para él y otras

muchas frases hilvanadas atropelladamente y con un volumen de voz tirando a

alto. Mención aparte para el Cipotegato, toda una sorpresa para el profano

visitante de Tarazona, pues esta especie de monstruo multicolor recibe una

curiosa recepción cada 27 de agosto, cuando la muchedumbre se dedica a

arrojarle tomates a mansalva. El Cipotegato es elegido anualmente entre jóvenes

de la población o incluso de fuera, ansiosos por recibir la bufonesca humillación.

La España de charanga y pandereta, como hubiera dicho Machado, el mismo que, embelesado

ante este monte entre Aragón y Castilla, desde el otro lado, escribía a su difunta Leonor: “Mira el

Moncayo azul y blanco; dame tu mano y paseemos”.

Diario de viaje 4-11 agosto de 2012

La

Mancha-Extremadura-Castilla y León-Aragón

Todas las FOTOS EN FLICKR

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

1 comentario:

Muchas ganas de conocer un lugar así!

Una cultura tan distinta a la que yo vivo en Buenos Airees..

Me pregunto por ejemplo como sería una sucursal de mcdonalds allí??? jejej

Publicar un comentario